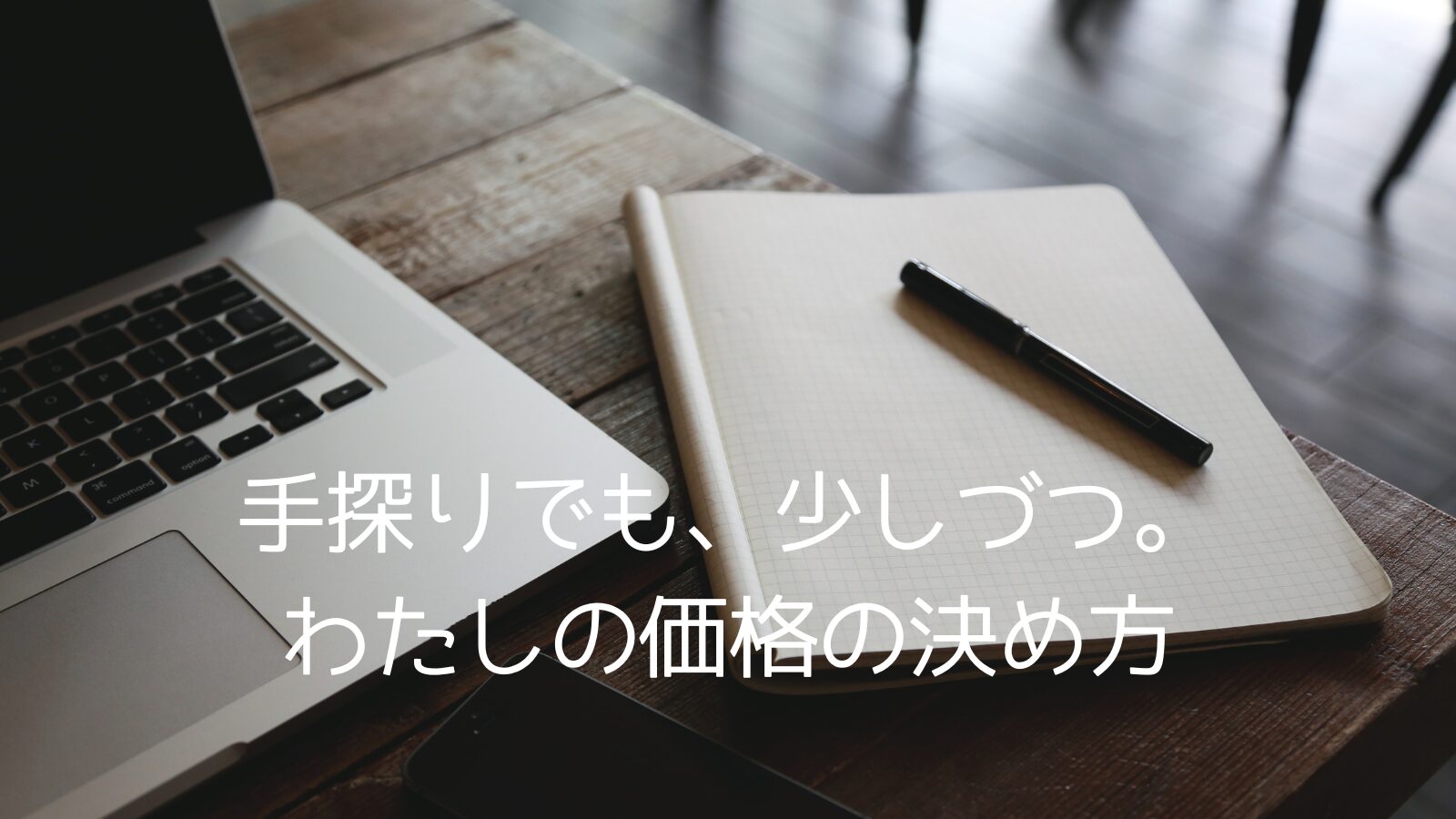

ハンドメイド販売の「価格設定」どうしてる?

ハンドメイドを販売しようと思ったとき、迷うのが「価格の決め方」ではないでしょうか?

わたしも最初は、材料費をもとにざっくりと価格を決めていて、利益のことまではあまり考えていませんでした。

今回は、わたし自身の経験から学んだ「価格設定のはなし」をお届けします。

メルカリでは「買ってもらう」が第一優先だった

最初は“材料費×3倍”、でも利益はほとんどゼロ

販売を始めたばかりの頃は、メルカリ内で似た商品を検索して相場を確認。

そのうえで「材料費×3倍くらいかな?」という感覚で価格を決めていました。

とはいえ、そこに工賃や販売手数料、送料は含まれていません。

メルカリでは送料込みが前提なので、実際に手元に残るのはほんの少し。

それでも「買ってもらえた!」という喜びが大きく、しばらくはそれで満足していました。

利益を考えるようになったきっかけ

続けていく中で見えてきた「価格の意味」

何度も販売を重ねるうちに、「このままでいいのかな?」という疑問がわいてきました。

ひとつひとつ手間と時間をかけてつくったものが、ほとんど利益にならないまま出ていく。

これでは長く続けるのは難しいと感じるようになったのです。

また、お客様が「たくさんある中から選んでくれた」という重みも感じるように。

そのお気持ちに応えるには、値段のつけ方にも責任を持ちたい。

そんな思いが、価格と向き合うきっかけになりました。

このように、価格設定は「経験とともに変わっていくもの」だと感じています。

続きでは、今現在どんなふうに価格を決めているか、もう少し具体的にお話ししていきますね。

今の価格の決め方

今は「材料費×4倍」がひとつの目安に

今は、「最低限これくらいの利益は必要」というラインを自分の中でしっかり決めて、価格を設定するようにしています。

一般的に、ハンドメイド価格は「材料費+工賃+経費」の3倍がよいとされることもありますが、実際はなかなか現実的ではありません。

たとえば、工賃を時給換算して作業時間をかけると、それだけでかなり高額になりますし、光熱費などの経費をきっちり出すのも難しい。

作業スピードも経験とともに変わるので、ずっと同じ基準で考えるのはむずかしいと感じています。

そこで今は、材料費の4倍を基本の目安にしています。

実際には、作業内容やかかった手間によって多少の前後はありますが、「安くしすぎない」ことを意識しています。

材料費に入れるもの、入れないもの

ひとつ悩ましいのが、「どこまでを材料費に含めるか」ということ。

糸やテープ、ミシン針などの消耗品に加えて、梱包に使うテープや宛名用紙、インク…小さなコストが積み重なります。

また、ブランドタグやサンキューカード、ショップカードなどの「販促物」は、わたしの場合は材料費に含めていません。

お客様にとっては必須のものではなく、サービスの一環と捉えているためです。

細かく考え始めるとキリがないので、「気持ちよく続けられる範囲で線引きすること」も大切だと思っています。

価格を見直すことは、作り手としての成長にもつながります。

「この価格で大丈夫かな?」と迷ったときは、ひとつひとつ自分の手間と向き合ってみると、見えてくるものがあるかもしれません。

価格に対するわたしの考え方の変化

買ってもらえることが、何より嬉しかった

販売を始めたばかりの頃は、**「材料費がまかなえればいい」**という気持ちで価格をつけていました。

実際にお客様が買ってくださったときの嬉しさは、今でもよく覚えています。

「わたしの作ったものが、誰かのもとに届く」

その経験が自信につながり、次の制作の励みにもなっていました。

利益よりも、経験を優先した時期

最初は「利益を出すこと」よりも、まずは売れること、届けることを大事にしていました。

価格も相場に合わせて無理のない金額にしていたので、たくさんの注文が来たとしても、手元に残るのはほんのわずか。

それでも、「自分の作品を必要としてくれる人がいる」と感じられることが、とても大きなモチベーションでした。

少しずつ、自分の価値をのせていく

経験を重ねる中で、「価格は作品の価値を伝える手段でもある」ということに気づきました。

価格が安すぎると、丁寧に時間をかけて作ったことが伝わりにくくなってしまう。

そのことに気づいてからは、作品の価値に見合った価格をつけるよう、意識が変わっていきました。

もちろん、今でも価格設定は簡単ではありません。

でも、「わたしのペースで」「納得できる形で」価格を決めていくことが、気持ちよく続けていくためには大切だと思っています。

これから始める人へのアドバイス

価格は「育てていく」もの

ハンドメイド販売を始めたばかりの頃は、価格設定に迷うのは当然です。

最初から完璧な価格を出そうとするよりも、「今の自分にちょうどいい」価格から始めることをおすすめします。

わたし自身も、はじめは材料費がまかなえるくらいの価格でスタートしました。

経験を積む中で、少しずつ価格を見直しながら、「自分にとっても、お客様にとっても心地よい」価格に育ててきた感覚があります。

安すぎる価格は、自分もお客様も苦しくなる

「最初だから安くしよう」「とにかく買ってもらえたら…」

そんな気持ちになることもあると思います。でも、安さだけを理由に選ばれるのは、続けるうえでつらくなることもあります。

「この価格でも選んでいただける」という実感は、自信にもつながりますし、販売を長く続けていくうえでもとても大切です。

まずは、買いやすい相場価格で経験を積む

価格は、最初はメルカリやminne内の相場を参考にするのが安心です。

同じジャンル・サイズ・素材の商品を見て、「このくらいなら自分も買ってみたい」と思える価格が、ひとつの目安になるかもしれません。

経験を積む中で、「この価格なら、どのくらいの利益が出るのか」や「どこを調整すればもっと無理なく続けられるか」が、少しずつ見えてきます。

自分にとって心地よい価格を探していく

価格の正解は人それぞれ。

材料費や時間、作業のこだわり、どんなスタンスで販売を続けていきたいか……

それぞれの事情に合わせて、自分にとって納得できる形を少しずつ見つけていけばいいと思います。

「最初から高く売れなくていい」

「でも、自分を安く見積もりすぎない」

そんな気持ちを大切にしながら、長く気持ちよく続けていけたらいいですね。

コメント